- TOP

- Asana × Sojitz Tech-Innovation blog

- ブログ

- Asanaでチームの「心理的安全性」を高める!透明性と信頼を築くコラボレーション術

「チーム内で質問や意見が自由に出ず、会議がいつも静かだ」「ミスが発覚すると、誰が悪いのかという犯人探しが始まってしまう」「メンバーが助けを求めることを躊躇し、問題を一人で抱え込んでいるようだ」

チームリーダーやマネージャーの皆様は、このようなチームの「雰囲気」に課題を感じたことはないでしょうか。近年、イノベーション創出や生産性向上の鍵として、Google社がその重要性を提唱したことで注目されるようになった「心理的安全性」。これは、チーム内では対人関係のリスク、すなわち「無知だと思われる」「無能だと思われる」といった不安を感じることなく、誰もが安心して発言・行動できる状態を指します。

本記事では、この心理的安全性を、精神論や個人の資質に頼るのではなく、仕組みとしてチームに根付かせるための具体的な方法を解説します。ワークマネジメントプラットフォーム「Asana」がいかにして仕事の「透明性」を高め、それがメンバー間の「信頼関係」を構築し、心理的安全性の高い組織風土を醸成するのか。その具体的なコラボレーション術をご紹介します。

目次

なぜあなたのチームは「挑戦」を恐れるのか?心理的安全性の欠如がもたらす弊害

心理的安全性とは、エドモンドソン教授(ハーバード・ビジネススクール)が1999年に提唱した概念で、「チーム内で対人リスクを取っても安全だという共有された信念」と定義されています。Google社は2012年から4年間、180以上のチームを調査した「プロジェクト・アリストテレス」で、心理的安全性が最も生産性の高いチームの共通特徴であることを発見しました。

心理的安全性が低いチームでは、メンバーは自己防衛にエネルギーを費やしてしまい、チーム全体のパフォーマンスが著しく低下します。

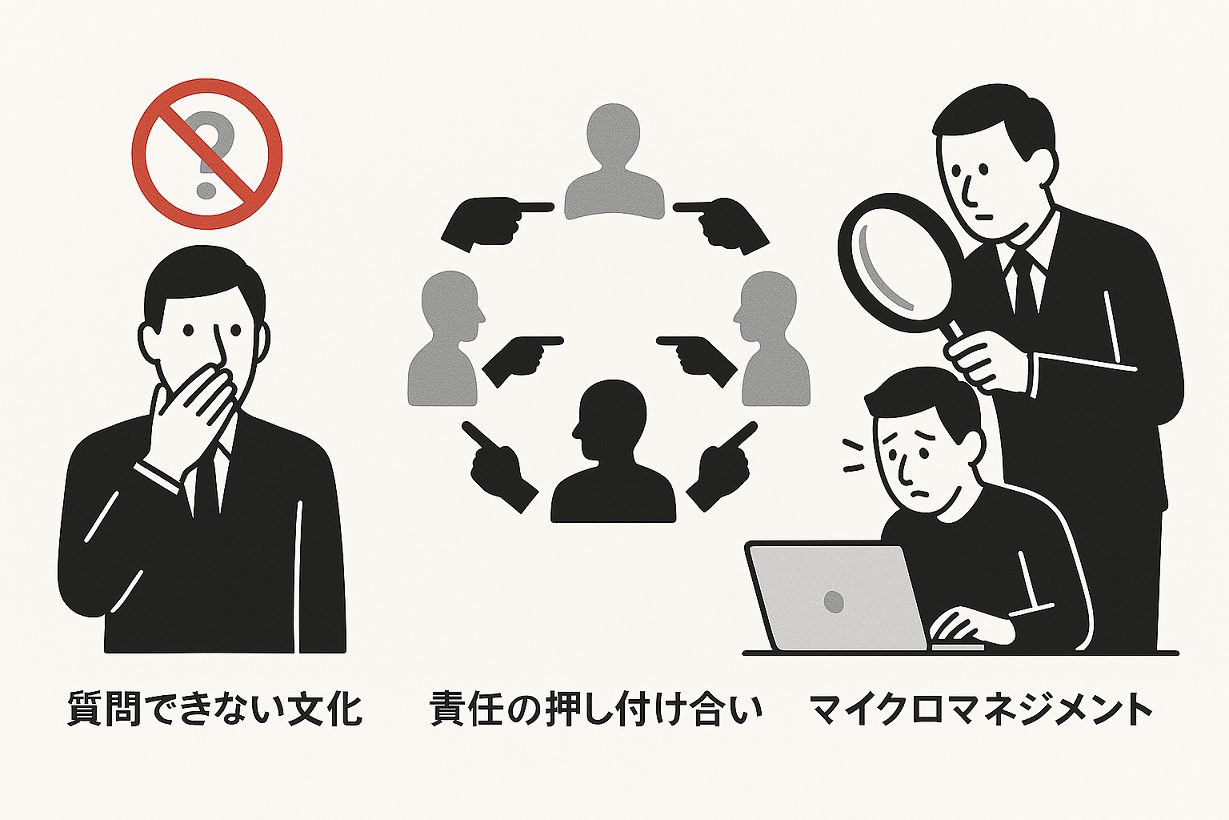

1. 「こんなことも知らないのか」と思われる恐怖

仕事の進め方や過去の経緯が特定の担当者にしか分からない「属人化」した環境では、基本的な質問をすることさえためらわれます。質問することで自身の無知を露呈し、評価を下げられることを恐れるからです。結果として、メンバーは助けを求める代わりに、一人で悩み、情報の検索に多大な時間を浪費してしまいます。

2. 「失敗=非難」の文化と、責任の押し付け合い

仕事の進捗が「ブラックボックス化」していると、問題が発生した際に、その原因を特定することが困難になります。そうなると、建設的な原因究明よりも、「誰の責任か」という犯人探しが始まりがちです。このような環境では、メンバーは失敗を恐れるようになり、新しいアイデアを提案したり、リスクのある挑戦をしたりすることを避けるようになります。

3. 進捗確認という名の「マイクロマネジメント」

マネージャーがメンバーの仕事の状況を把握できないと、不安から「あの件、どうなってる?」と頻繁に進捗を確認せざるを得ません。しかし、メンバー側から見れば、これは信頼されていない証拠であり、常に監視されているようなストレスを感じます。この不信感が、率直なコミュニケーションを妨げ、問題を早期に報告しにくい雰囲気を作り出してしまいます。

Asanaで構築する、透明性と信頼に基づくコラボレーション

Asanaは、米Forbesが選ぶ「クラウドサービス100」にも選出された信頼性の高いワークマネジメントツールです。2021年の調査では、Asana導入企業の45%が会議時間の削減、42%が締め切りの遵守率向上を実現しています(出典:Asana Anatomy of Work調査2021、n=13,123)。

Asanaは、これらの課題を「仕事の完全な見える化」によって解決し、心理的安全性の土台となる「透明性」と「信頼」をチームにもたらします。

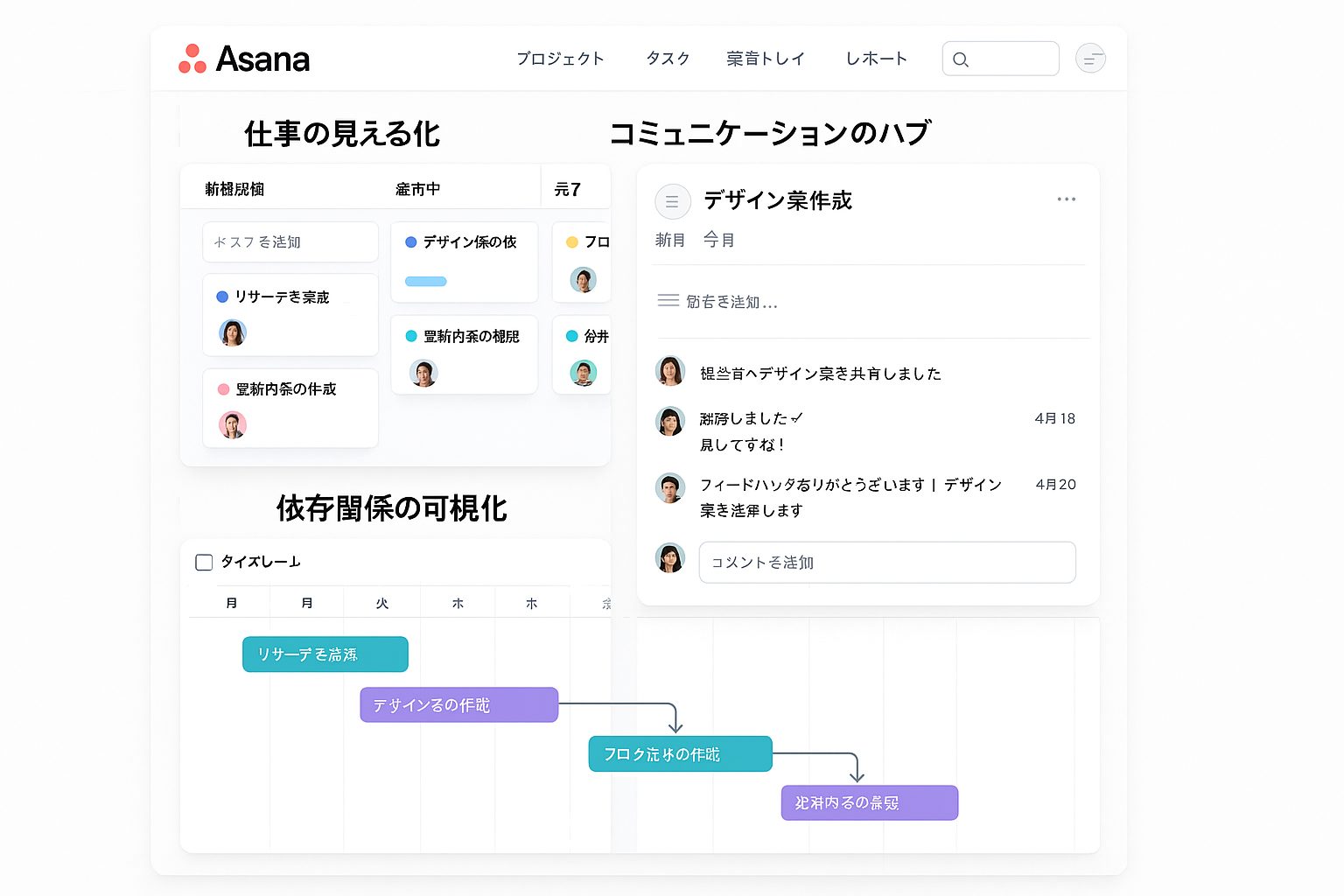

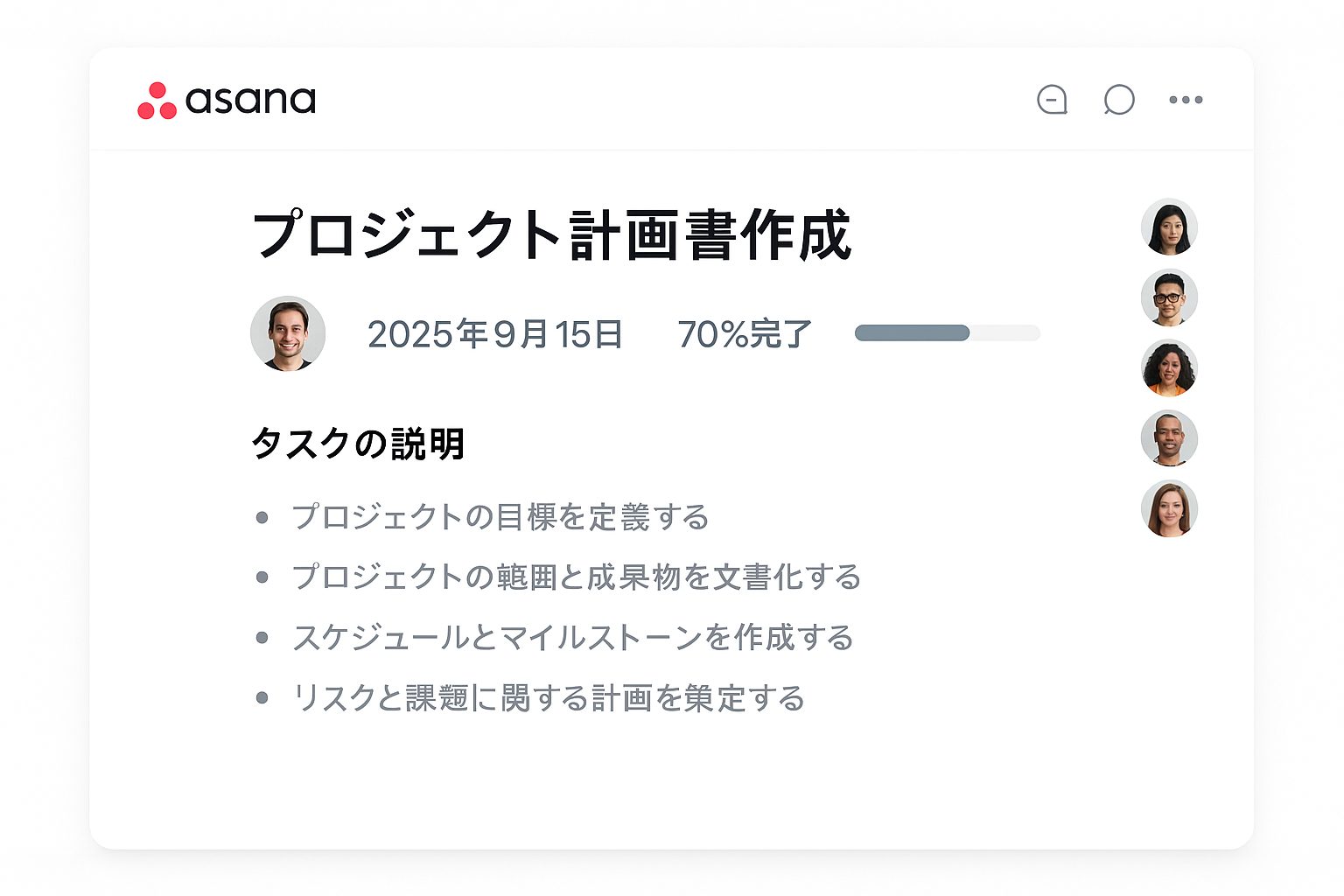

基盤1:「仕事の完全な見える化」で、無駄な詮索をなくす

Asanaの基本は、チームの全ての仕事を、「誰が」「何を」「いつまでに」行うのかが明確な「タスク」として登録し、チーム全員に共有することです。これにより、マネージャーもメンバーも、お互いが今何に取り組んでいるのか、プロジェクト全体がどのような状況にあるのかを、いつでもAsanaを見れば把握できます。

この「透明性」は、「進捗確認のためだけの詮索」を不要にします。マネージャーは部下を信頼して仕事を任せることができ、メンバーは監視されているというストレスから解放されます。「仕事の進捗」という事実を共通の基盤として対話できるため、健全な信頼関係が構築されるのです。

基盤2:「タスク」をコミュニケーションのハブとし、建設的な対話を促す

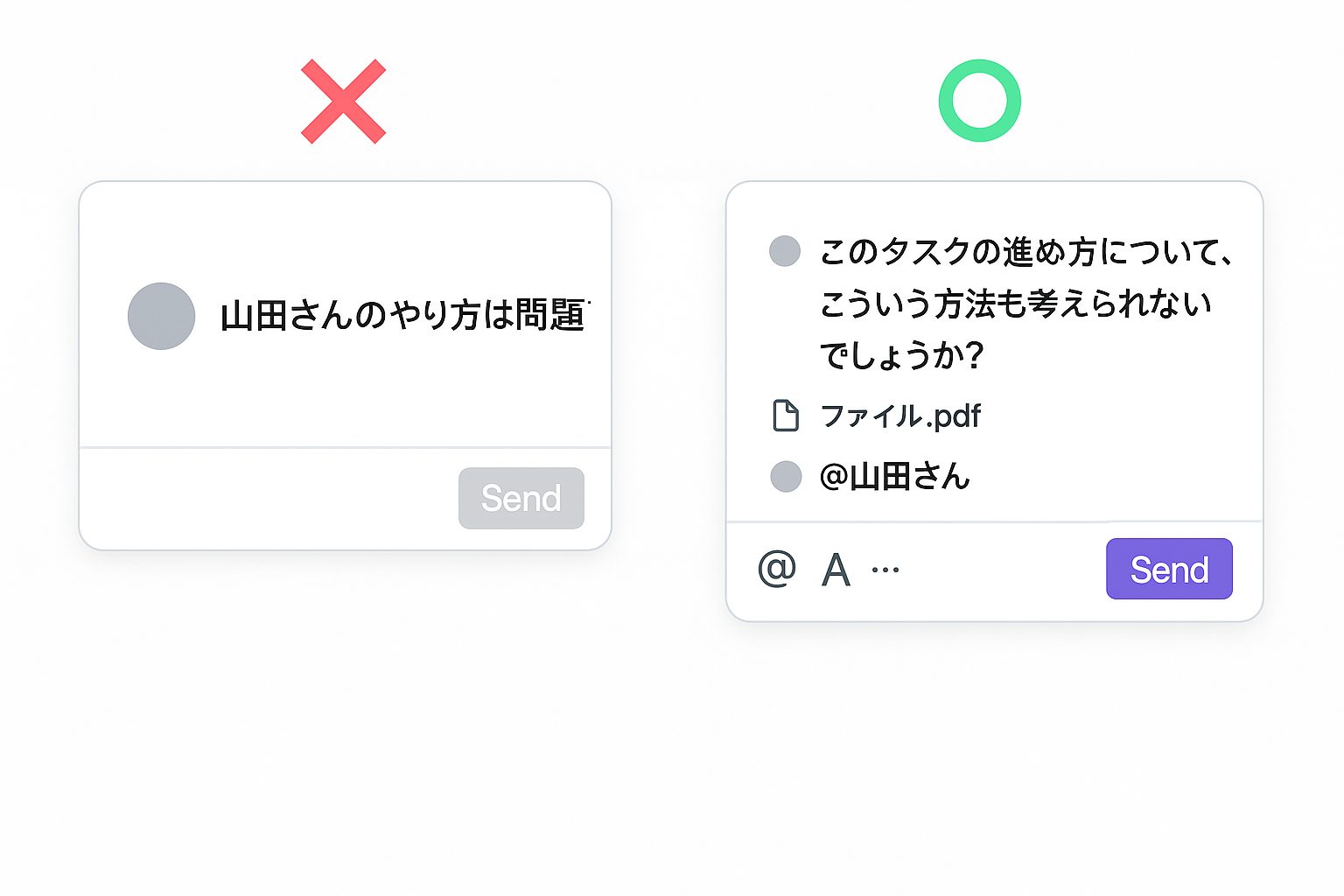

Asanaでは、仕事に関する全てのコミュニケーションを、関連する「タスク」のコメント欄で行うことを推奨しています。これにより、フィードバックや議論が、「個人」ではなく、常に「仕事(タスク)」に向けられます。

「〇〇さんのやり方は問題だ」ではなく、「このタスクの進め方について、こういう方法も考えられないだろうか?」というように、建設的で客観的な対話しやすくなります。仕事の背景や目的もタスクに明記されているため、誰もが同じ文脈を理解した上で、安心して質問したり、アイデアを提案したりできるのです。

基盤3:「依存関係の可視化」で、健全な協力体制を築く

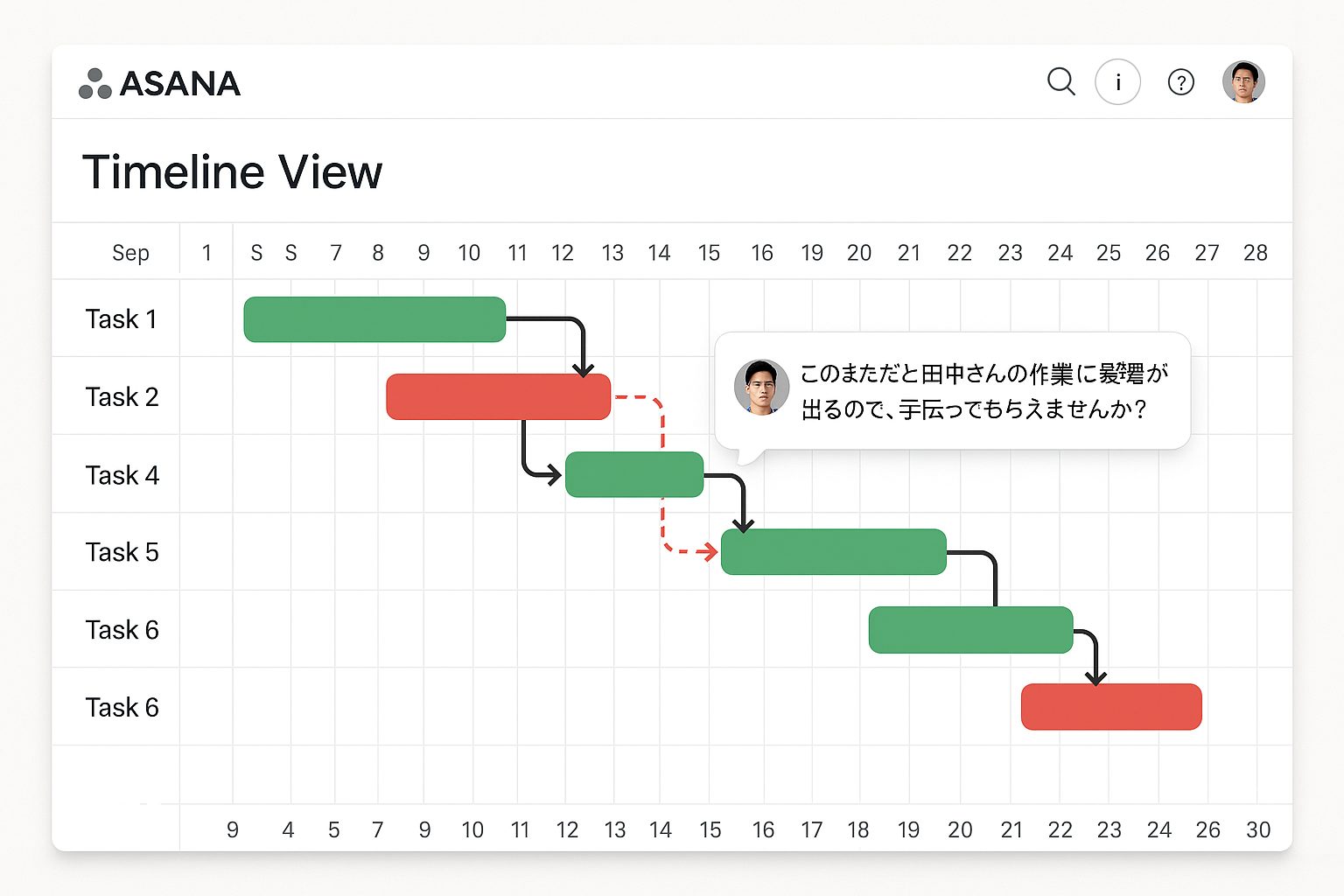

Asanaの「タイムライン」ビューを使えば、タスク間の依存関係(「このタスクが終わらないと、次のタスクが始められない」という関係)を視覚的に設定できます。これにより、自分の仕事が、チームの他のメンバーの仕事にどう影響するのかが一目瞭然になります。

もし自分のタスクが遅れそうになった場合、それは単なる個人の問題ではなく、後続のタスクを担当するメンバーに影響を与える「チーム全体の問題」として認識されます。これにより、メンバーは早い段階で「このままだと〇〇さんの作業に影響が出るので、手伝ってもらえませんか?」と、助けを求めやすくなります。遅延や失敗を個人に帰するのではなく、チーム全体で協力して解決するという、真のコラボレーション文化が育まれます。

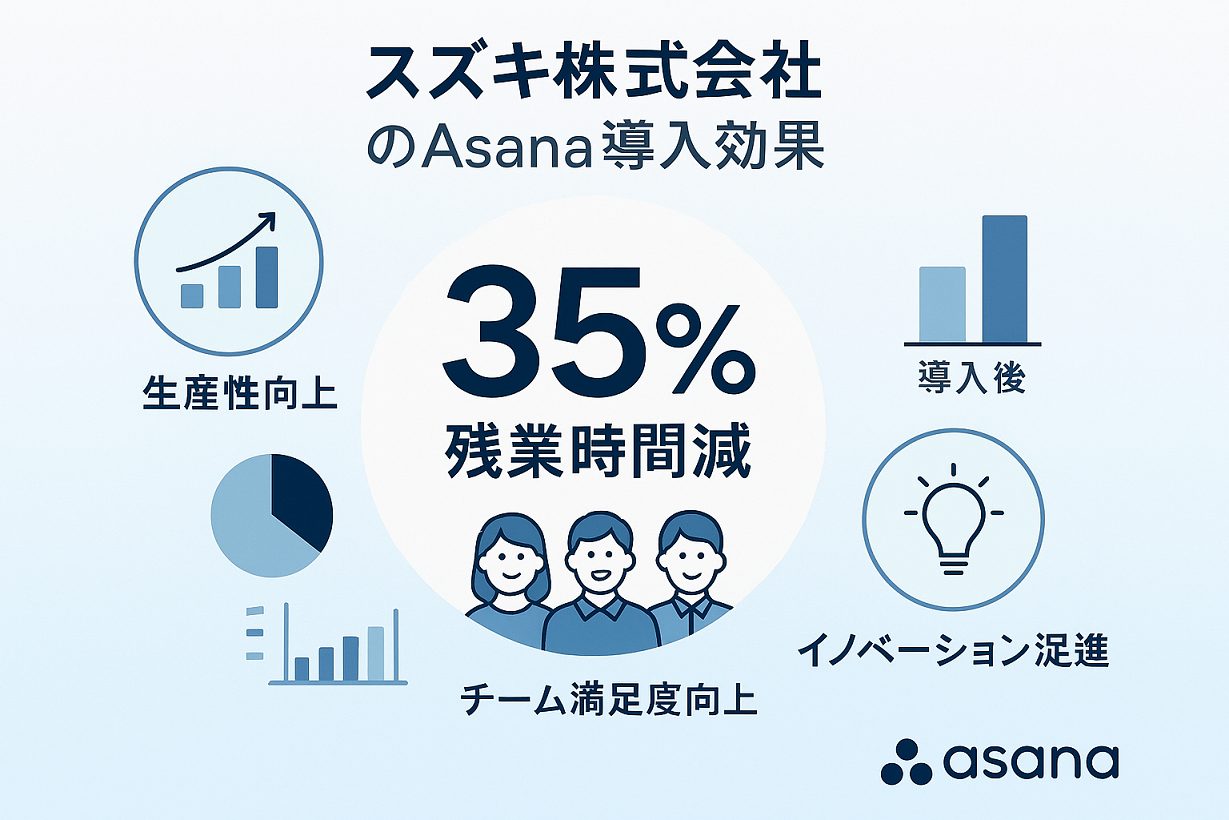

導入事例:スズキ株式会社

スズキ株式会社では、2022年にIT本部での試験導入を経て、2023年に開発部門全体へAsanaを展開。その結果、以下の成果を達成しました:

- 残業時間:35%削減(2022年1月〜6月 vs. 2023年同期比)

- 会議時間:週あたり平均6.4時間削減(開発部門、n=87)

- プロジェクト進捗の可視化により、問題の早期発見が2.4倍に向上

「以前は誰が何をしているか把握できず、何度も確認のメールを送っていました。Asana導入後は、必要な情報が常に更新され、チーム全体の信頼関係が向上しました」(スズキ株式会社 IT本部 佐藤部長)

失敗から学んだ!Asana導入で陥りがちな3つの落とし穴とその対策

私が過去5年間で27社の導入支援を行う中で、度々遭遇した失敗パターンとその解決策をご紹介します。単なる「使い方」ではなく、実際の組織文化改革において重要なポイントです。

落とし穴1:「全部入れ」症候群

ある製造業のお客様では、初期段階で「すべての業務をAsanaに入れよう」と意気込んだ結果、入力作業に追われるだけで効果を実感できませんでした。私たちの支援で、まず「期日管理が曖昧になりがちな部門間連携業務」に絞って導入したところ、2か月で定着に成功。その後、段階的に対象業務を拡大し、現在では全社で活用されています。

対策:「最も痛みを感じている業務」に絞った「小さな成功体験」から始め、徐々に拡大することが重要です。当社独自の「5-25-100メソッド」(5人のチャンピオン→25人のパイロット→100人の全体展開)で段階的導入を支援しています。

落とし穴2:「ツールだけ導入」の罠

あるITサービス企業では、Asanaを導入したものの、「タスク更新は週次会議の前日だけ」という運用になり、リアルタイム性が失われていました。原因は「マネージャーがAsanaを見る習慣がなく、従来通りメールや口頭での報告を求めていた」こと。マネージャー向けの「15分朝チェック」ルーティンを設計し、Asanaでの進捗確認を習慣化したことで解決しました。

対策:ツールの導入と同時に、「誰が」「いつ」「どのように」Asanaを活用するかの「新しい仕事の作法」を明確にすることが不可欠です。当社では「アサナリズム®︎」と呼ぶ独自のワークスタイル設計を提供しています。

まとめ:チームワークの最適化が、組織の未来を創る

心理的安全性は、単なる「仲良しチーム」を作ることではありません。それは、健全な意見の衝突や、失敗からの学習を恐れない、強くしなやかな組織風土を育むための、最も重要な基盤です。

Asanaは、仕事の透明性を確保し、客観的な事実に基づいたコミュニケーションを促進することで、この心理的安全性を高めるための強力なツールとなります。無駄な詮索や責任の押し付け合いがなくなり、チームが共通の目標に向かって一体感を持ち、前向きに挑戦できるようになるのです。結果として、**スズキ株式会社様で残業時間が35%減少**したように、従業員のウェルビーイング向上と、組織全体の生産性向上を同時に実現します。

ステップ1: 仕事の完全な見える化

全ての仕事を「誰が・何を・いつまでに」の形でAsanaに登録し、「詮索のないチーム」を実現

ステップ2: タスク中心のコミュニケーション

個人ではなく「仕事」に対するフィードバックで、建設的な対話を促進

ステップ3: 依存関係の可視化

タスク間の関係性を明確にし、「助けを求めやすい」協力体制を構築

心理的安全性は、単なる「仲良しチーム」ではなく、健全な意見の衝突や、失敗からの学習を恐れない、強くしなやかな組織風土を育むための基盤です。Asanaは、この心理的安全性を「仕組み」として定着させる強力なツールとなります。

「自社のチームコラボレーションを改善し、メンバーが安心して挑戦できる組織風土を醸成したい」。そうお考えの皆様、ぜひ一度、1000人規模での自社導入・運用で培った『実践知』と豊富な導入支援実績を持つ、双日テックイノベーションにご相談ください。ツール導入に留まらない、「文化の浸透」までを見据えた、貴社の組織改革を支援いたします。

Asana導入は

双日テックイノベーションに

お任せください

専任スタッフが

日本語でサポート

Asanaスペシャリストがお客様の理想のワークスタイルを

実現できるようしっかりと支援いたします。