災害時、本当に会社の電話は止まるのか?Zoom Phoneで実現する3つのBCP強化策

2025/09/11

目次

はじめに:災害時に電話が止まるリスクを見落としていませんか?

昨今、多くの企業が「フリーアドレス制」を導入し、社員が場所や時間を自由に選んで働ける環境を整えています。しかし、オフィスに残された固定電話は「この席でしか電話を受けられない」という場所依存の呪縛を生み、移動中やテレワーク時に代表番号の着信を取りこぼし、顧客対応や社内連携に重大な支障をきたします。たとえば、緊急の問い合わせを受けるべきときに席を離れていたために折り返し対応が遅れ、信頼を損なうケースも少なくありません。

さらに、固定電話には配線工事や保守メンテナンスといった高額な運用コストが発生し、レイアウト変更のたびに数十万円単位の投資が必要になる場合も。電話機管理者は故障対応や短縮ダイヤルの更新などバックヤード業務に追われ、本来のコア業務から時間を割かれてしまいます。このように、固定電話は①場所依存、②運用コスト増、③管理負荷増大の三重の課題を生み、災害時にはPBX停止により一切の通話が不能となるリスクを伴います。

次節では、こうした問題を解決し、どこにいても確実に電話対応を可能にする「Zoom Phone」の仕組みと導入メリットを詳しくご紹介します。

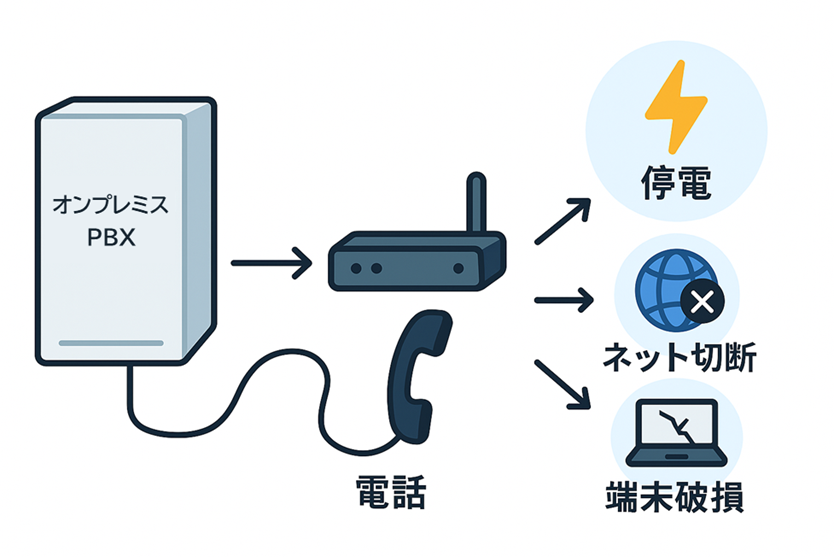

オンプレPBXが陥る「3つの停止メカニズム」

企業の電話インフラとして長年親しまれてきたオンプレミスPBX(構内交換機)ですが、災害時には思わぬリスクが顕在化します。ここでは、特に事業継続計画(BCP)上で注意すべき「3つの停止メカニズム」を示します。

1. 停電による完全停止

オンプレPBXはオフィス内の電源に依存しています。地震や台風被害による停電が発生すると、UPS(無停電電源装置)でもカバーしきれず、システムは即座にダウン。結果として代表番号・内線ともに完全に使えなくなり、顧客や社内の緊急連絡が途絶えます。

2. ネットワーク切断で音声経路が断絶

多くのオンプレPBXは外部との接続に専用回線やVPNを利用しますが、地震でケーブルが断線したり、基地局が被災して回線が遮断されると、PBX自体は動作していても外部との通話が不可能に。社外発信や代表番号着信がすべてストップし、業務全体に深刻な支障を来します。

3. 端末破損による部分的機能停止

オフィスが被災すると、壁掛け型やデスクトップ型の電話機が物理的に破損するケースもあります。PBX本体が生きていても、端末側が使えなければ内線や代表番号への応答ができず、復旧までに手作業による番号案内や折り返し呼び出しが必要となり、オペレーション負荷が急増します。

これら3つの要因が重なると、短時間で電話インフラ全体が機能喪失に陥り、事業継続に重大な影響を及ぼします。次節では、こうしたリスクを根本から解消するクラウドPBX「Zoom Phone」の仕組みを詳しく解説します。

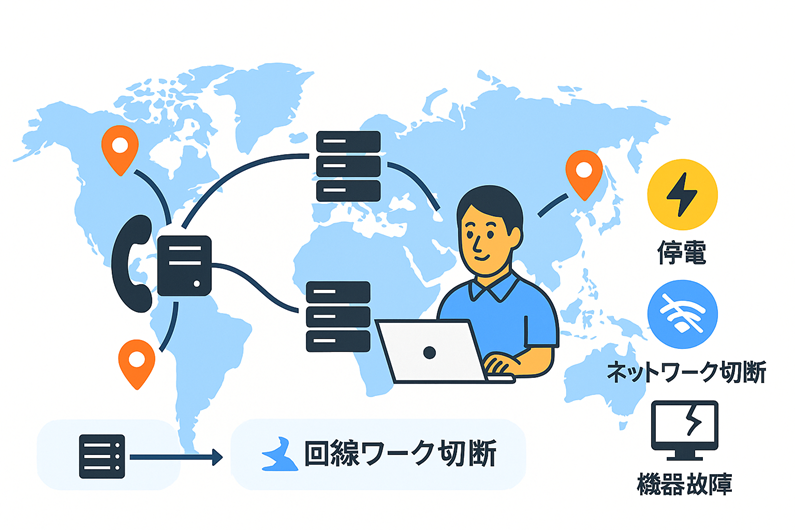

解決策①:データセンターの分散でダウンタイムゼロへ

Zoom PhoneはクラウドPBXとして、国内外に分散配置された複数のデータセンターを活用し、災害リスクを回避します。各拠点は相互にリアルタイムで同期しており、一拠点が地震や停電で停止しても、他拠点が自動的に通信処理を引き継ぐ仕組みです。これにより、オンプレPBXのように「一カ所停止=全社停止」という致命的なリスクを解消し、電話のダウンタイムを事実上ゼロに近づけます。

具体的には、ユーザーが代表番号に発信すると、最寄りの健全なデータセンターが応答・認証・接続を一貫して担当。通話品質は高帯域かつ低遅延を維持しつつ、自動フェイルオーバーで遮断ポイントを排除します。また、データセンター間は冗長化された専用線や高速インターネット回線で結ばれているため、広域災害でも通信経路そのものが途切れません。これにより、災害時のBCP(事業継続計画)において不可欠な「常時稼働性」を支えます。

さらに、Zoom Phoneはクラウド管理ポータルから拠点ごとの稼働状況や通信統計をリアルタイムで可視化。災害発生時には管理者がすぐに切り替え状況を把握し、必要に応じて着信ルーティングやアナウンス設定をリモートで変更できます。復旧計画や手順書をあらかじめ登録しておけば、マニュアル操作不要で自動フェイルオーバーが完了し、業務中断を最小限に抑えられるのも大きな強みです。

解決策②:PC/スマホで受発信──端末多様性の強み

Zoom Phoneはクラウド型サービスの特性を活かし、ノートPCやスマートフォン、タブレットなど多様なデバイスでの着信・発信をサポートします。社内に固定端末を置く必要がなく、従業員は慣れたデバイス上でシームレスに電話業務を行えます。たとえば、外出先でスマホ着信、会議室ではタブレットから通話開始、オフィスではPCアプリで内線発信と、場所や機器を問わず一貫した操作性を提供。これにより、端末破損や盗難、オフィス被災時の端末利用不能リスクを大幅に軽減できます。

また、Zoom PhoneアプリはiOS・AndroidだけでなくWindows・macOSにも対応し、音声品質やセキュリティもエンタープライズ基準で設計。TLS/SRTPによる暗号化、VPN不要のインターネット直結を実現し、災害時にも安全かつ確実な通信を維持します。管理者はクラウドポータルから個別デバイスの登録状況や利用状況を一目で把握でき、遠隔でのリモートワイプやアクセス制限も可能です。

この端末多様性こそ、災害時BCPの要となる「どこでも電話が使える」仕組みです。社内外を問わず、あらゆるデバイスで代表番号や内線への着信を逃さず対応し、ビジネス継続性を確保します。

解決策③:場所を選ばない──真のリモートBCPを実現

Zoom Phoneはインターネット接続さえあれば、オフィス・自宅・出張先・サテライトオフィスなど、どこからでも代表番号や内線の発着信が可能です。オンプレPBXのようにオフィス内配線に依存することがなく、クラウド上で通話機能を完結。災害でオフィスが被災しても、自宅や安全な避難所から迅速に切り替えて通常業務を継続できます。

具体的には、ユーザーはZoomクライアントにログインするだけで、あらかじめ設定されたルーティングに従って着信を受けられます。万一オフィスのインターネット回線がダウンしても、携帯回線や別拠点のネットワークへ自動フェイルオーバー。これにより、電話の可用性が格段に向上し、顧客からの緊急連絡を確実に取りこぼしません。

さらに、災害時以外でもリモートワークや分散オフィスを推進する企業には、場所を選ばない通信基盤が大きな強みとなります。部署やプロジェクト単位で柔軟に働く場所を選べるため、生産性や従業員満足度の向上にも寄与。BCP対策として導入したインフラが、平時の働き方改革にもシームレスに適用できる点が評価されています。

管理者はクラウド管理ポータルから利用状況をリアルタイムで可視化でき、ユーザー単位・拠点単位で着信ルーティングや優先度を瞬時に調整可能。事業継続計画の実行訓練や緊急時マニュアルの準備も容易になり、企業全体で真のリモートBCPを構築できます。

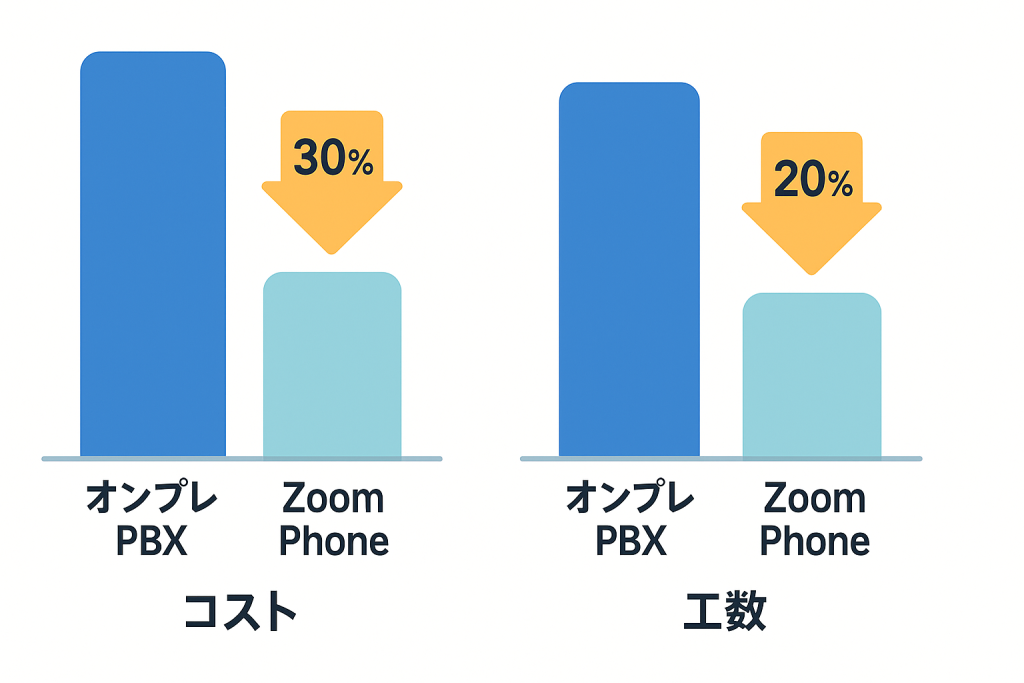

平時のメリット:BCP×働き方改革×コスト削減の三重奏

Zoom PhoneをBCP対策として導入すると、災害時の強靭性に加え、平時の業務効率化やコスト削減にも大きく貢献します。まず、クラウド上の統合プラットフォームで電話・会議・チャットを一元管理できるため、システム運用の重複を排除。オンプレPBXと別に会議システムを用意する必要がなくなり、ライセンス費用や保守コストを約30%削減した事例もあります。

また、リモートワークやサテライトオフィスへの対応もスムーズに。従業員は場所を問わず同じ操作感でコミュニケーションできるため、会議の立ち上げ時間や接続トラブルが大幅に減少。結果として、平均1日あたり約15分の「待ち時間」を削減し、年間で約60時間の生産性向上が見込まれます。

さらに、クラウドによる自動アップデートで機能追加やセキュリティパッチが常に最新。オンプレ機器のバージョン管理や手動更新にかかる工数がゼロとなり、IT管理者の負担軽減にも直結します。これらの運用効率化は、導入初年度でTCO(総保有コスト)を平均20%改善する要因となります。

このように、Zoom Phoneは「災害時にも平時にも強い」インフラとして、BCP対策と働き方改革、コスト最適化を同時に実現。企業のDX戦略と投資対効果を最大化する最適解と言えます。

双日の強み:BCP全体最適化を支えるワンストップコンサルティング

Zoom Phoneの導入を検討する際、単に電話システムをクラウド化するだけでは真のBCP対策とは言えません。当社・双日テックイノベーションは、通信インフラのみならず、会議システムや情報共有基盤、さらには業務フロー全体を見据えたコンサルティングを提供。災害発生時の初動対応から復旧計画、平時の運用ルール策定まで、一気通貫でサポートします。

具体的には、①現状ヒアリングとリスク分析、②最適なクラウドPBX設計、③会議・チャットツール連携、④運用トレーニングおよび定期訓練、⑤継続的な改善提案といったプロセスをワンストップで実行。各フェーズで専門チームが伴走し、お客様の事業特性や災害リスクに応じたカスタマイズを実施します。

また、当社は国内外の大手データセンター運営会社やセキュリティベンダーと連携し、複数レイヤーでの冗長化・暗号化対策を設計可能。これにより、Zoom Phone単体の強靭性に加え、周辺システムを含めた総合的な事業継続力を担保します。

IT部門だけでなく総務・リスク管理部門、経営層までを巻き込んだ横断的な体制構築をサポートし、BCPから平時の生産性向上まで、一社専任のパートナーとして成功に導きます。

チェックリスト:貴社の電話BCP対策、万全ですか?5つの確認ポイント

- 📌 データセンター冗長化:複数拠点間でリアルタイム同期が行われ、どこか一拠点停止時にも自動フェイルオーバーが実施されるか。

- 📌 端末多様性対応:PC・スマホ・タブレットで同一番号の発着信が可能か。また、暗号化や認証機能を備えた公式アプリか。

- 📌 ルーティング自動切替:オフィス回線障害や停電発生時に、携帯回線や別拠点ネットワークへの自動フェイルオーバー設定ができるか。

- 📌 運用可視化と管理権限:クラウド管理ポータルで拠点・ユーザー単位の通話統計がリアルタイムに見える化され、権限ごとに操作制限を設定できるか。

- 📌 定期訓練とマニュアル化:災害発生時の初動対応手順やフェイルオーバー操作をあらかじめマニュアル化し、定期的に訓練を実施しているか。

上記5項目をクリアしていれば、電話インフラの災害対応力は格段に向上します。次節では、これらのポイントを踏まえたZoom Phone導入の具体的なステップをご紹介します。

まとめ&Next Action:今すぐ通信インフラを見直しましょう

本記事では、災害時にオンプレPBXが抱えるリスクと、クラウドPBX「Zoom Phone」が実現する①データセンターの分散冗長化②多様なデバイス対応③場所を選ばない通信基盤という3つの強みをご紹介しました。BCP対策としてだけでなく、平時の働き方改革やコスト削減にも大きく寄与するため、「災害の有無にかかわらず投資対効果が高いインフラ」であることがお分かりいただけたかと思います。

また、双日テックイノベーションでは電話システムのみならず、会議・チャット・情報共有を含む全社的なBCPコンサルティングをご提供。導入前のリスク分析から運用訓練、継続的改善まで一貫支援し、万全の事業継続体制を構築します。

まずは、以下のステップで通信インフラを見直しましょう:

- 現状の通信障害リスクを洗い出す

- Zoom Phoneによる冗長化・フェイルオーバー設計を検討

- トライアル導入で実証テストを実施

- 全社展開と定期訓練の計画策定

これらのステップを今すぐ始めることで、災害時でも一切の電話不通を防ぎ、顧客・社員からの信頼を守れます。