【情シス担当者必見】BYOD(私物端末の業務利用)のリスクと、Zoom Phoneによる安全な管理法

2025/09/08

目次

BYODは便利だけど…放置は危険。今、情報システム部門が直面する“統制不能リスク”とは

「個人のスマホで仕事ができれば便利じゃない?」──そんな流れから、社内で自然発生的に進んでしまったBYOD(Bring Your Own Device:私物端末の業務利用)。しかしその裏で、情報システム部門は今、統制困難な事態に直面しています。

特にコロナ禍以降、リモートワークの拡大やハイブリッドワークの定着により、「社用スマホを全社員に支給するのは非現実的」と判断した企業は多く、なし崩し的にBYODを容認。ZoomやSlack、チャットアプリを私物スマホで使うケースが急増しました。

便利ではあるものの、これらの動きは“シャドーIT”の温床になり得ます。IT部門が把握していないデバイスやアプリを通じて、業務情報がやり取りされる。結果、誰がどの端末で何をしているのかが分からず、セキュリティ管理が極めて困難になります。

さらに、BYODには「公私混同による労務リスク」や「退職時にデータが回収できない」といった問題も潜在しています。実際、総務省の情報通信白書(2024年版)では、BYOD導入済み企業のうち、約42%が「情報漏洩リスクが十分管理できていない」と回答しています。

このような背景から、情報システム部門・セキュリティ担当者の多くが「もう放置できない」と感じ始めています。「業務効率と利便性を損なわずに、どうすれば安全なBYOD環境を実現できるのか?」——この問いへの明確な答えが、いま求められているのです。

この記事では、BYODに潜むリスクを整理した上で、それらを解決できる技術的手段としてのZoom Phone、そして規定整備から導入支援までを一貫して行える双日テックイノベーションのサポートまで、体系的にご紹介します。

セキュリティを犠牲にしない、でも業務効率も妥協しない。そんな「両立」を可能にするBYOD管理の最適解を、一緒に考えていきましょう。

情報漏洩・労務管理・公私混同…BYODのリスクを3つの軸で可視化

「BYODを導入したいが、セキュリティが心配」「規定がないまま使われていて不安」——そんな声が情報システム部門から多く聞かれます。では実際、BYODにおける主要なリスクとは何なのでしょうか?ここでは、3つの代表的なリスクを軸に整理していきます。

① 情報漏洩リスク|“私物端末”が社内の弱点に

最も深刻なリスクが、機密情報の漏洩です。私物スマートフォンは、セキュリティ対策のレベルが社員任せになりがちです。たとえば、以下のような事例が発生しています。

- 業務で使ったファイルを私物のクラウドストレージ(Google Drive、Dropboxなど)にアップロード

- チャットアプリで顧客情報を誤送信

- 端末の紛失・盗難により、業務メールや通話履歴が第三者に閲覧された

こうした事態が一度でも起きれば、信用失墜は避けられません。特に個人情報を扱う業種では、法令違反に問われる可能性もあります。

② 労務管理リスク|“勤務時間”があいまいに

BYODでは、社員が「私用スマホで夜間・休日にも連絡を受ける」といったケースが多発します。これにより、労働時間の境界が不明確になり、以下のような問題が発生します。

- 勤務時間外の対応が常態化 → 過重労働・健康被害

- 労基署からの是正指導や、未払残業代請求のリスク

- “暗黙の業務命令”として働き方の自由度が下がる

このような状態を放置すると、従業員満足度の低下や離職にもつながりかねません。つまりBYODは、単なるセキュリティ問題にとどまらず、「働き方改革」の障壁にもなり得るのです。

③ 公私混同リスク|業務とプライベートが“混在”する危うさ

BYOD環境では、業務アプリと私用アプリが同一端末内で動作するため、公私の区別が曖昧になります。これが次のようなリスクを招きます。

- 家族が端末を操作 → 顧客情報が第三者に触れられる

- プライベート写真と業務データが同じフォルダに混在

- 業務アプリを誤って削除 or 上書きしてしまう

このような“意図しない操作”が、重大インシデントの引き金となる可能性は無視できません。

あなたの会社は、今どのレベルにある?

これらのリスクは、BYODを取り巻く課題の氷山の一角にすぎません。特に、規定も対策もないまま運用が始まっている場合、「現在は問題が起きていなくても、運次第でいつ事故が起きてもおかしくない」状態です。

情報システム部門・セキュリティ担当者が今こそ求められるのは、「利便性を損なわず、リスクを可視化し、管理できる環境」をどう構築するか。その答えの一つとして、Zoom Phoneという選択肢が注目されています。

シャドーITを防ぎ、私用スマホの業務利用を安全にするZoom Phoneの技術的アプローチ

前章で見たように、BYODには複数のリスクが潜んでいます。とはいえ、現実には「業務効率を維持するにはBYODをやめられない」という企業も多いでしょう。そこで注目されているのが、Zoom Phoneを活用した“分離と統制”のアプローチです。

Zoom Phoneは、Zoom社が提供するクラウド型のビジネスフォンサービスです。PCやスマートフォンのZoomアプリ上で、会社の電話番号を使った発着信が可能になるこのツールには、BYOD環境に最適な技術がいくつも備わっています。

Zoom Phoneで「業務領域」と「個人領域」を分離

Zoom Phoneをスマートフォンに導入することで、私用端末の中に“業務用電話の空間”を作ることができます。たとえば、

- 私用の電話番号とZoom Phoneの業務用番号は完全に別管理

- 着信もZoom Phoneアプリで受けるため、通話履歴や通話内容は個人の電話履歴と混ざらない

- 音声通話だけでなく、ボイスメールやテキスト(SMS)もZoom Phone内で完結

これはいわば、“コンテナ化”の概念に近く、業務データが端末内に混在するリスクを最小化できます。さらに、Zoom Phoneの通信はすべて暗号化されており、盗聴や漏洩リスクも抑制されます。

業務用の番号は、会社がコントロール

Zoom Phoneでは、各社員に付与する電話番号や内線番号は、すべて会社がWeb上の管理画面で一元管理します。つまり、

- 会社が番号を発行、回収、変更することが可能

- 社員が退職した際は、その場で業務用番号だけを無効化

- 個人スマホはそのまま、業務通話機能だけを停止可能

この仕組みにより、「私物端末を業務に使わせながら、会社が業務領域を完全にコントロールする」という、理想的なBYOD環境が実現します。

シャドーITの抑止にも有効

Zoom Phoneを正式に導入することで、「会社として認めた通話アプリ」が明示され、野良アプリの使用や勝手な音声通話ツール利用を防ぐ抑止力にもなります。結果として、シャドーITの温床となりがちな“音声コミュニケーション領域”を可視化し、統制下に置くことができるのです。

退職・異動時も安心。Zoom Phoneで可能な「BYODの一元管理」機能とは

BYODを導入する企業にとって、セキュリティ対策と並んで大きな懸念となるのが「退職時・異動時の対応」です。社員の私物スマートフォンに業務データや通話履歴が残ったまま、管理不能な状態で退職されてしまう——これは情報漏洩や不正利用のリスクを高める要因になります。

そこで重要なのが、「業務領域だけを会社側で制御できる仕組み」です。Zoom Phoneは、まさにこの課題に対して、強力な解決策を提供します。

Web管理画面で即時対応。退職時の番号無効化もワンクリック

Zoom Phoneでは、各ユーザーの通話機能・番号・設定情報をすべてクラウド上の管理画面から一元管理できます。たとえば、退職者が発生した場合、以下のような操作が可能です:

- 本人のZoom Phoneアカウントを即時停止

- 割り当てられていた電話番号を無効化、または他の社員に再割当

- 通話履歴、録音、ボイスメールなどの業務記録は会社側に残る

つまり、社員の私物スマホが手元にあっても、業務上の情報資産は完全に企業側のコントロール下にあるのです。

「情報が端末に残らない」安心感

Zoom Phoneの仕組みでは、録音データや通話ログはZoomのクラウド上に保存され、スマホのローカルには基本的に残りません。これにより、「万が一、端末の初期化や回収ができなかったとしても情報漏洩の心配が少ない」状態を実現します。

異動・組織変更にも柔軟対応

また、組織変更やプロジェクト体制の見直しなどで、社員の役割や所属が変わるケースにも柔軟に対応できます。管理者はWebポータルから以下のような設定が可能です:

- 通話ルールの変更(代表番号への転送設定など)

- 内線番号の再設定

- 所属グループごとの着信ルール管理

これにより、現場の変更にも追従できる機動力ある電話体制が構築できます。

BYODだからこそ、「端末自体ではなく、機能とデータの管理」を行うべき。Zoom Phoneはまさに、その“分離型セキュリティ管理”を可能にするソリューションです。

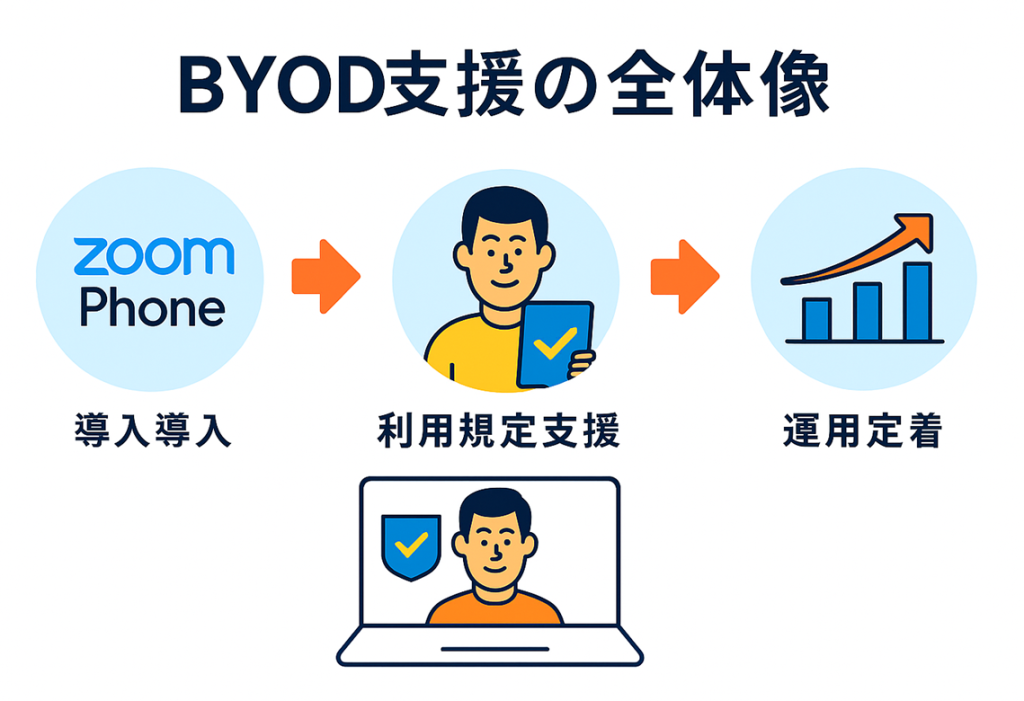

ツールだけじゃない。STech Iが提供する「規定づくり」まで支援するBYOD導入サポート

Zoom PhoneのようなクラウドPBXを導入することで、技術的には安全なBYOD環境を整えることが可能になります。しかし、それだけでは“運用上のリスク”までは完全に排除できません。

たとえば、「どこまで業務に使っていいのか」「使用ルールは誰が決めるのか」「違反時の対応は?」といった曖昧な点を残したままでは、社員ごとに解釈が分かれ、結果としてセキュリティギャップが発生します。

つまり、BYOD導入において最も重要なのは、「ルール(ポリシー)設計」と「社内合意形成」です。そしてこのフェーズで力を発揮するのが、当社・双日テックイノベーション株式会社です。

豊富な導入支援実績と、規定サンプルの提供

当社はZoom Phoneの正規販売パートナーとして、数多くの企業に対してBYOD導入支援を行ってきました。単なるツール提供にとどまらず、次のような「実務レベルの支援」を行えるのが私たちの強みです:

- BYOD利用規定/ガイドラインの雛形提供(貴社の業種に合わせてカスタマイズ可能)

- 利用ポリシー策定のためのヒアリング・草案レビュー

- 就業規則との整合性チェック支援

- 社内説明資料・周知マニュアルの作成支援

こうした支援により、「Zoom Phoneは入れたけど、ルールがないから浸透しない」といった事態を防ぎ、運用定着まで見据えた導入プロジェクトを支援します。

“人とルール”が整ってこそ、テクノロジーは生きる

いかに高度なセキュリティ機能を備えたツールでも、現場が正しく使いこなせなければ意味がありません。だからこそ、私たちは「テクノロジー × 現場の運用設計 × 組織浸透」まで一貫してサポートします。

BYODを単なる“コスト削減手段”ではなく、安心・安全な働き方改革の一環として定着させたいとお考えの企業様にとって、私たちの支援は必ずお役に立てるはずです。

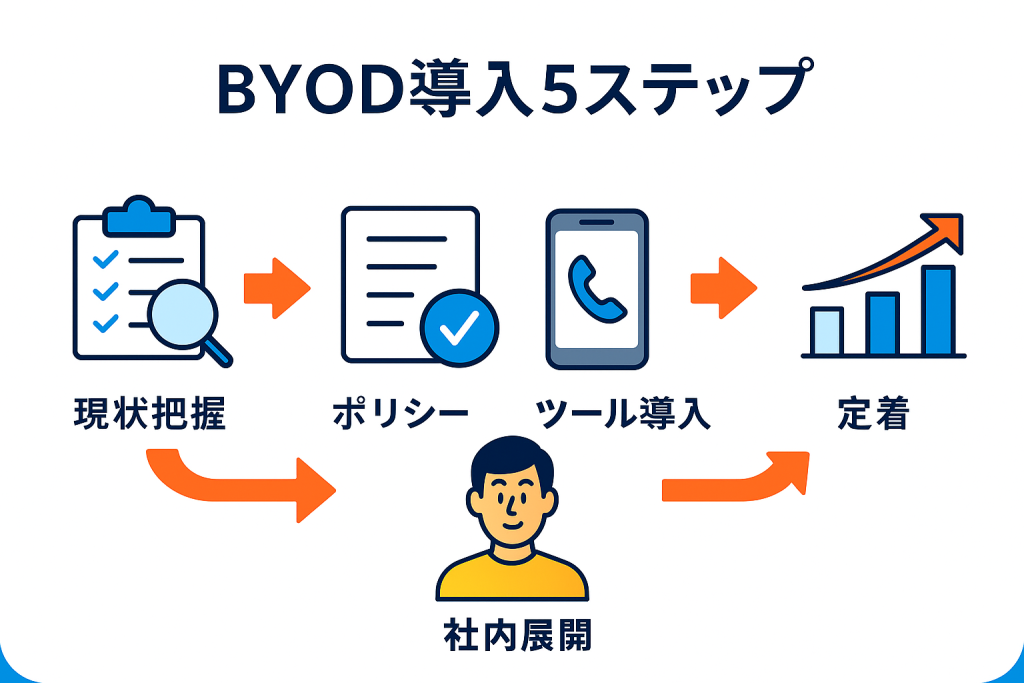

【保存版】BYOD導入の5ステップと社内推進のコツ

ここまでお読みいただいた方は、「BYODは便利な一方、しっかりとした設計と管理が不可欠」ということをご理解いただけたはずです。では実際に、企業が安全にBYODを導入・運用するためには、どのようなプロセスを踏むべきでしょうか?

以下に、当社が支援してきた事例をもとに構築した「BYOD導入5ステップ」をご紹介します。

- 現状把握:社内のBYOD利用実態やリスク状況を棚卸・可視化

- ポリシー策定:Zoom Phoneを前提とした利用規定・業務ルールの整備

- ツール導入:Zoom Phoneのアカウント設計・管理画面の初期設定

- 社内展開:説明資料・FAQ・研修などを活用し、現場に浸透

- 定着・改善:通話ログ・利用状況を元に運用改善しながら継続管理

このステップを踏むことで、BYODは“野放しのリスク”から“統制された安心の働き方”へと変わります。

雛形付きガイドと無料相談で、BYODリスク対策を今すぐ始めませんか?

「BYODを導入したいが、どこから手を付ければいいか分からない…」そんな方のために、無料の導入相談会も実施中です。