導入事例

導入事例紹介

大学名:東京大学

【 UNIVERSITY DATA 】

本社所在地:東京都文京区本郷7-3-1

設立:1877年

URL:https://www.u-tokyo.ac.jp/

教員の困りごとを学生が解決!

面倒なITサポート、

もっとスムーズに

東大生たちの試行錯誤

教員の困りごとを学生が解決!

面倒なITサポート、

もっとスムーズに

東大生たちの試行錯誤

好きな場所で好きな時間に、効率的に協働――拡張する「Zoom Contact

Center」の可能性

「なぜか急にログインできなくなった」「授業でこんなことをやってみたいんだけど、どんなツールを使えばいい?」――入学したての新入生から、新しい授業の形を試行錯誤する教員たちまで、大学のITサポートが必要なシーンはさまざまです。

東京大学の「uteleconプロジェクト」は、学内で利用できる各種システム/サービス全般に関する質問にワンストップで対応している組織です。このチームの特徴は、学生たちが主体となり、教職員がサポートする形で取り組んでいること。学生からの問い合わせへの回答はもちろん、ベテラン教授の「わからない」を学部生が解決する姿も見られます。

異なる立場の人から日々寄せられるたくさんの質問に答える学生サポーターたちの活動を支える大事なツールが「Zoom Contact Center」(以下、ZCC)です。

コロナ禍のオンラインシフトをきっかけに

2020年春、新型コロナウイルスの感染拡大の影響によって対応を強いられた教育現場。東京大学も例外ではなく、緊急事態宣言による休校を余儀なくされる中、コロナ禍でも授業を継続できるシステム作りは急務でした。

uteleconプロジェクトに今も携わる、情報システム本部 副本部長 玉造潤史 准教授は、当時、Zoom Meetingsをはじめとするツール類を迅速に導入すべく日夜奔走していた一人。オンライン授業に対応しつつ、デジタルに不慣れな学生や教職員を取り残さないよう個別サポートする必要性も強く感じていたといいます。

また、学生有志のあいだでも、学内や他の教育機関向けにオンライン授業やWeb会議ツールなどの情報をまとめたポータルサイトの運営や、学生・教職員向けの個別相談対応などの取り組みが始まっていました。

情報システム本部 副本部長 准教授 玉造潤史様

より早く広く現場に浸透させるための施策を充実させたい大学側のニーズと、ボトムアップで生まれた学生のボランタリーな仕組みが噛み合って生まれたのが、学生と教職員がワンチームとなってITに関する困りごとをサポートするuteleconプロジェクトでした。

一口にITサポートと言っても、システムによって管轄の組織が異なるため、「どこに問い合わせればいいのかわかりにくい」「たらい回しにされた」などの不満の声はコロナ禍以前から多かったそう。対面授業の制限が長期化する中、オンラインかつワンストップで対応できる組織を求める声も高まり、uteleconプロジェクトの規模は拡大していきました。

今は学内の情報システム全般に関する質問・相談を受け付けるオンキャンパスジョブ(学生が自らの専門性や知識を生かしながら、大学運営に携わる有償アルバイト)の1つ、「コモンサポーター」として学部生から博士課程まで、文系理系を問わず約50人が在籍しています(2024年10月現在)。窓口を一元化したことでユーザーにとっての利便性は高まったものの、繁忙期には月1500件を超える問い合わせが集中。

「問い合わせ手段も、メールやチャット、通話など複数のアプリケーションにまたがっており『これ、誰か対応しましたか?』と確認が必要になることも。問い合わせ数もサポーターの人数も増える中で、割り振りのオペレーションが煩雑になるという新たな課題が生まれてきました」

と、uteleconプロジェクトに初期から参加する德永紗英氏(大学院総合文化研究科 修士2年)は当時を振り返ります。

大学院総合文化研究科 修士2年 德永紗英様

「Zoomのプロダクトなら信じられる」ZCC国内初導入を決断

日々寄せられる問い合わせを1つのツールに集約し、迷わず管理したい。あとから参照できる形で対応履歴を残したい。サポーター同士の業務量が均一になるようにうまく振り分けたい。

そんな細かなニーズをかなえるサービスを探し、導入に至ったのが「Zoom Contact Center」でした。

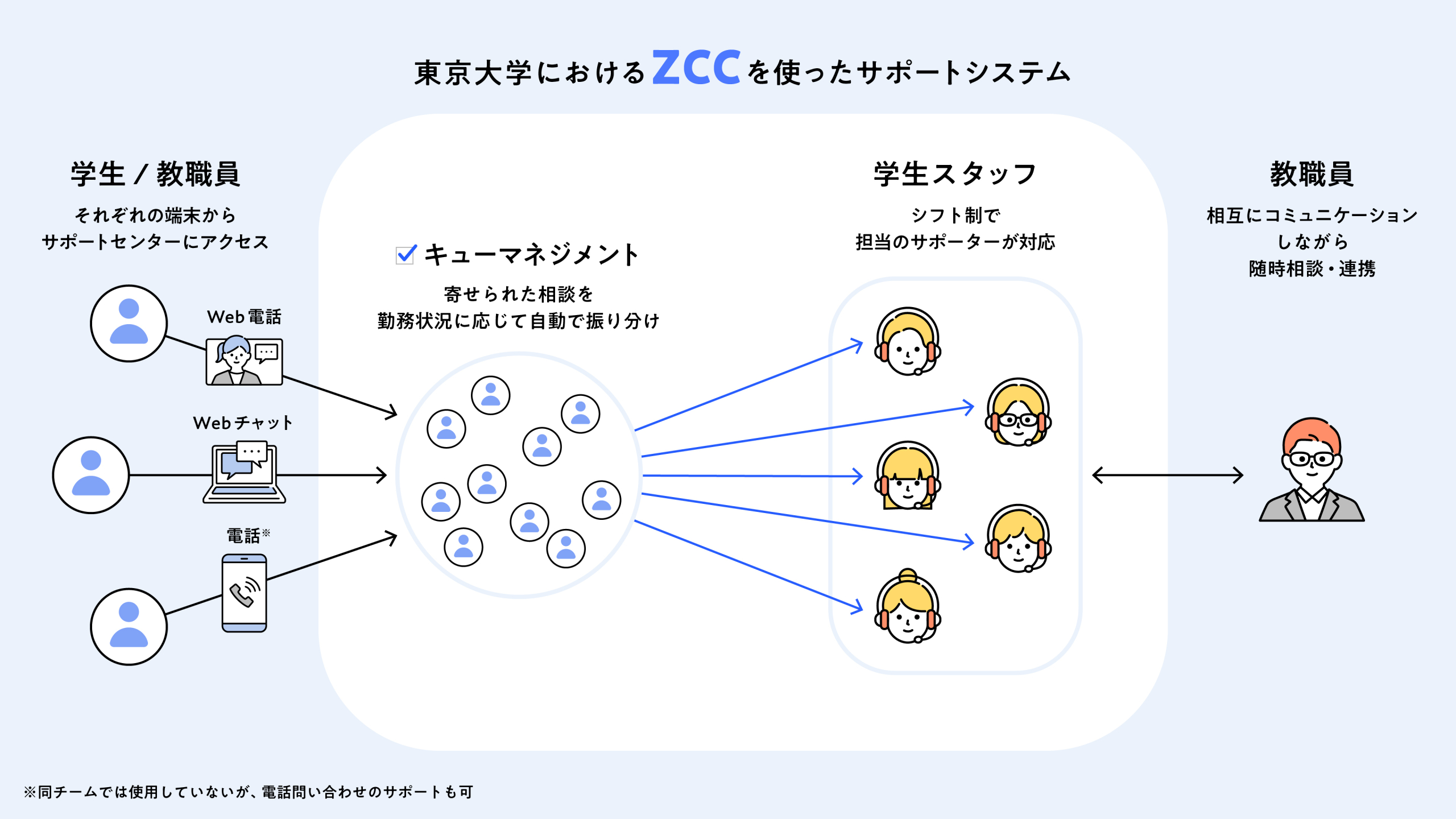

ZCCはコールセンターやカスタマーサポートでの利用を想定して開発されたツールで、WebサイトからのチャットやWeb通話(※同学ではカメラオフ、問題解決に必要な画面共有のみで使用)、電話(※同学では不使用)など、ユーザーからのマルチチャネルの問い合わせをまとめて管理できます。

勤務中のユーザーの中から最近の稼働が少ない人を優先して呼び出すキューマネジメント(自動振り分け)機能や、勤務時間内に対応が終わらなかった時に次の対応者に引き継げる転送機能なども備えています。

2022年に英語版の提供を開始していたものの、同学が検討し始めた2023年夏時点では日本国内での導入事例はゼロ。マニュアルの整備や言語面のローカライズもまだまだだった中で、2024年1月には国内初として導入を決めました。

その判断の背景として「コロナ禍以降で積み重ねてきたZoom社との関係が大きかった」と玉造准教授は語ります。

「2020年当時にZoom製品の早急な導入のため、かなりの頻度でコミュニケーションを取っていましたし、その後も定常的にミーティングを重ねてきました。対話を重ねる中で、プロダクトそのものの使いやすさはもちろん、常にアップデートしていく姿勢、教育現場のニーズに応えたいという熱意に感銘を受けました」

「そんなサポートの体制も含め『Zoomさんならしっかり一緒に伴走してくれるだろう』と。これまでのきめ細かいサポートへの信頼が決め手となりました」(玉造准教授)

「利用者が本当に求めているもの」に向き合う姿勢に共鳴

とはいえ、本来企業利用を想定して開発されたZCCを日本の大学で過不足なく使えるツールにブラッシュアップしていく日々は、トライアンドエラーの連続。

「ZCCが最初から機能的に完璧だったわけではまったくなくて、最初はどう運用でカバーしていくか学生たちと四苦八苦しました(笑)。ただ、日本のいちユーザーの要望に対し、ここまで真摯に米国の本社が耳を傾けてくれるのはすごいことだと思います。利用者が本当に必要としているものを提供したいというZoom社のスタンスは我々のサポートの姿勢とも非常に合っていると感じました」(玉造准教授)

トライアル導入段階から最前線で試行錯誤してきた德永氏は、学生ながら今やZoom社と直接やりとりする中心メンバーに。欧米の大企業で利用する場合には問題のない設計だとしても、大学のITサポートとしては使いにくい部分があるため、翻訳が気になる箇所、搭載してほしい機能などをまとめ、Zoom社に伝える役目を担っています。

「せっかく我々が使わせていただくのであれば、日本の組織、特に教育機関向けにアジャストした形をZoom社と一緒につくり上げることができたらいいな、という思いもありました」ー(德永紗英氏|大学院総合文化研究科 修士2年)

「やはり東京大学は、全国の大学の先陣を切って挑戦する存在でありたいですし、新たなデファクトスタンダードをつくっていきたい。良いものを迅速に導入して、手本を示す……なんて言うとおこがましいですが、他大から見てもまねしたいと思えるくらいの姿を見せていくことが重要だと思っています」(玉造准教授)

授業の合間に自由に“勤務” リモートワークがもっと円滑に

業務にあたるサポーターたちは、それぞれの授業の合間に好きな場所で手元のPCを開いてリモートワークしています。対面で集まることはほとんどないと言いますが、効率よく、かつ円滑にサポートとチーム内のコミュニケーションがとれているのはZCCの恩恵も大きいと話します。

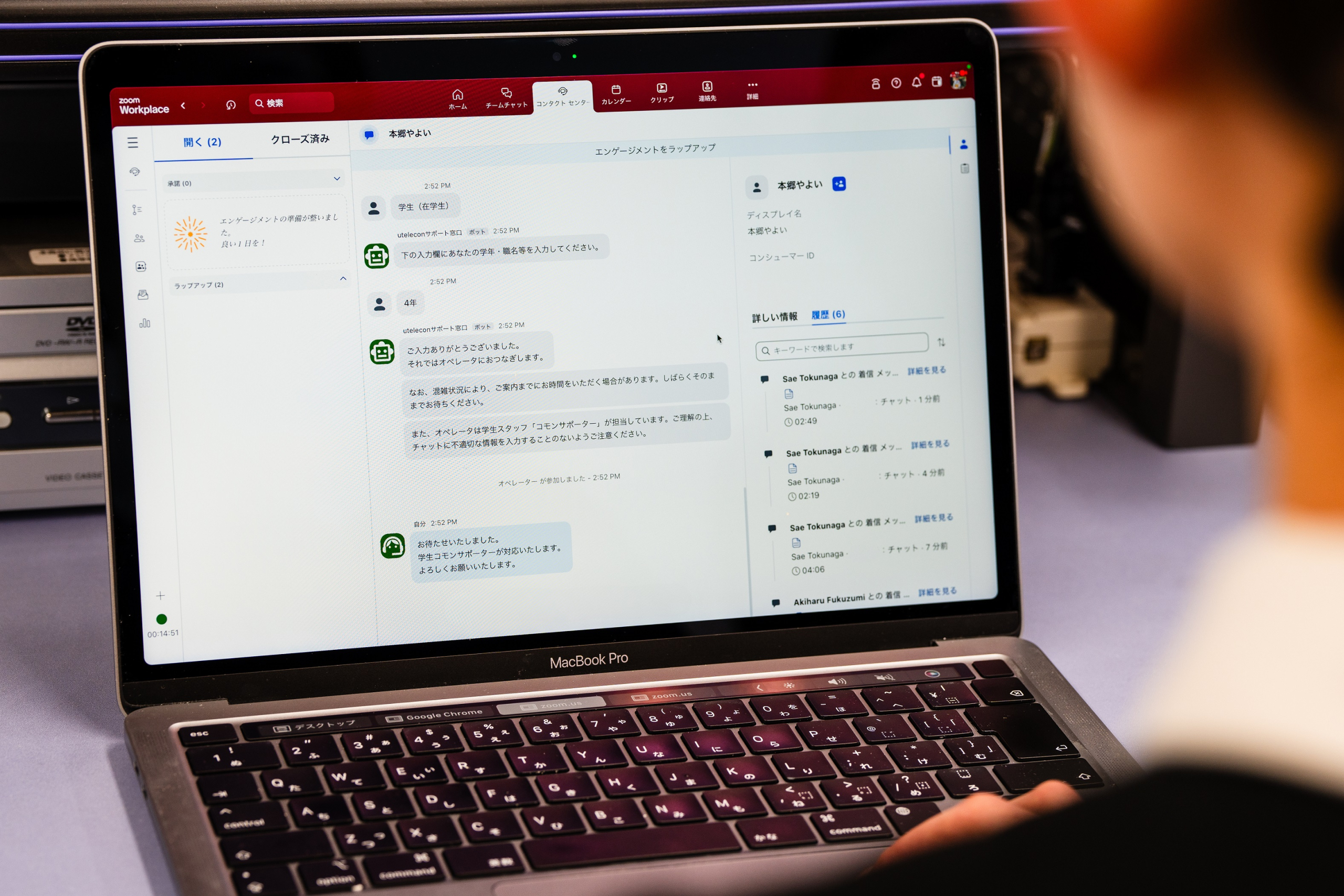

「ZCC導入前は問い合わせチャネルごとに管理ツールを使用しており、通知が来たらツールを立ち上げ直したり、画面を切り替えたり、煩わしさを感じていました。ZCCに一本化されたことで、基本的にはZoomアプリの該当タブだけを見ていればよくなりました」(教育学部4年 福積輝大氏)

「複数人に一斉に新着通知が来ると『誰が取る?』の判断コストが生じますし、取るのが速い一部の人に業務が集中してしまうこともありました。ZCCのキューマネジメント機能によってそのあたりの偏りはなくなったのは、働く側としてもやりやすい。

転送機能も重宝していて、勤務時間が終わって作業を次の人に引き継ぎする時もボタンひとつでOK。細かい作業負担が減ったと思います」(工学部4年 河本凌志氏)

現在、メール問い合わせのみ案件管理にZendeskを使用しており、ZCCと連携できるようになればさらに情報を一元化できるとメンバーは期待を寄せています(機能開発中)。

Zoomベースのツールだからこそ、チャットから通話へシームレスに移行できることもメリット。Web会議システムで培った安定した動画・通話品質も評価されています。

「たとえば、ある先生から『授業でこんなことをしたいが可能だろうか』と相談が来た時は、メールやチャットでの対応から通話に移行して、Zoomの画面共有機能を使い、依頼者側の画面を参照しながら説明できます」(德永氏)

「以前使っていたサービスだと、動画通信環境が悪く、通話中に途切れて困ることもありました。ZCCは一瞬遅延することがあっても切れてしまうことはなく、サポートしやすくて助かっています。相談者側もZoomを使ったことないのでわからない、という方はまずいないですしね」(河本氏)

“みんなが知っているZoom”だからこそ、協働しやすい

玉造准教授は学生たちの導入から約1年の工夫や改善のプロセスを称賛しつつ、「技術的に完成されていないからこそ、学生たちにとって魅力的に映ったのでは」と軌跡を振り返ります。

「グローバルカンパニーとともに製品をブラッシュアップしていく得難い経験を、若い学生の皆さんにいただけた面もありがたいです。100%完成されたものを与えるだけでなく、学生の力を使って120%のものをつくる。これは教育機関としても必要な姿勢であると改めて思いましたし、Zoom社の懐の広さを感じました」(玉造准教授)

学部2年生からこの活動を続けている德永氏も、uteleconプロジェクトでの学びをこう語ります。

「私は民俗学を専攻しているのですが、民俗学はいろいろな人へ話を聞く学問なんです。画面越しにサポート対応をしていても、その人の立場や知識レベルによって同じトラブルでも言葉の使い方が異なります。『きっとこの用語は知らないだろうから易しく言い換えよう』『この機能のことをこう言っているんだろうな、じゃあ私が合わせよう』など、探りながらコミュニケーションを取っていくことは、自分の学んでいることにも通じていると感じます」(德永氏)

玉造准教授自身も、全学に向けた円滑なITサポートの実現という本来の目的に加え、サポーターとして携わる学生たちの成長も日々感じていると言います。

「今の学生たちは、総じて高いITスキルを持っています。そして、そのスキルを大学や社会のために役立てたいと考える学生も多い。uteleconプロジェクトの学生スタッフに聞くと、調べながら考えながら目の前の誰かに対応し、感謝の言葉をもらう瞬間の達成感を語る人は多いです。普段自分が教わっている先生から質問されて緊張したが、授業の役に立てて嬉しかったと話す学生もいました」

「学生がこれだけ主体的にITサポートにあたっているケースはまだ多くはないと思いますが、“みんなが知っているZoom”だからこその可能性を感じます。シンプルなアプリをベースに、必要な機能を融合できる拡張性があり、立場を超えたコラボレーションや協働がしやすい。他大学、ひいては企業でも応用可能な面はあるのではないでしょうか」ー(玉造潤史 准教授|情報システム本部 副本部長)

福積輝大様、河本凌志様、玉造潤史様、德永紗英様(左から)

福積輝大様、河本凌志様、玉造潤史様、德永紗英様(左から)

*本事例はZVC Japan事例記事からの転載です。

====================================

今後のコンテンツやサービスの検討のため、ぜひ忌憚なきご意見をお寄せください

※こちらにご記入いただいた内容は外部公開はされません

※お問い合わせフォームではございませんので、回答が必要なご質問については営業/ 当社サポートまでお問い合わせください

トライアル版・無料ライセンスを

今すぐご利用いただけます!

効率的なビジネスミーティングを

ぜひ体験ください。

-

ニュース

-

2025/04/11

事例を公開しました「顧客対応窓口を クラウドPBX に刷新、 「Zoom Phone」で実現する 高品質通話と運用効率化」

-

2025/04/11

事例を公開しました「地理的に離れたコミュニティ センター庁舎と本庁舎を 「Zoom Phone」で結び、 顔を見てサポートができる オンライン相談窓口を開設」

-

-

ブログ

-

2025/12/12

活用ノウハウ

【IT営業・カスタマーサクセス必見】Salesforce×Zoom Phone連携で、分断された顧客情報を“つながる資産”に変える方法

-

2025/12/12

活用ノウハウ

【電話の一次対応を自動化】IVRとは?顧客満足度と業務効率を同時に上げる仕組みを解説

-